暁にカササギ羽ばたき燃え尽きる

空気が焦げて肉の焼ける臭いに、狐狩りの指揮を任された黒衣は場違いにバーベキューを思い出した。

妻子を連れて、河原で肉を焼いた。炭に火を興して。真っ白に燃え尽きたと思った炭が、風を当てると真っ赤な火を吹いた。

あの炭が、あの狐だった。

いつの間にか閉じていた目蓋を開けて、指揮官は愕然とした。

天も地も赤く染まっていた。炎上した木々がパチパチと爆ぜて、焼け落ちた拝殿から湧き出る火の粉が石畳に舞い落ちる。

陣を形成していた矢は一つ残らず燃え尽きていた。あちこちに火の点いた黒い塊が転がっている。肉の焼ける異臭に、それが炭化した仲間の死体だと気づいて、指揮官は声を張り上げようとした。

「──!! カ ぁ」

灼けた喉は声を発してくれなかった。火の粉を吸い込んで激しく咳き込む。

息を吸うたびに、体が熱気で内側から焼けていく。涙が滲む端から乾いて蒸発する。鳥居が倒壊する音が聞こえてくる。

うめき声は聞こえない。断末魔は聞こえない。そんなものを遺す余裕すらなく、皆、一瞬で消し炭にされた。

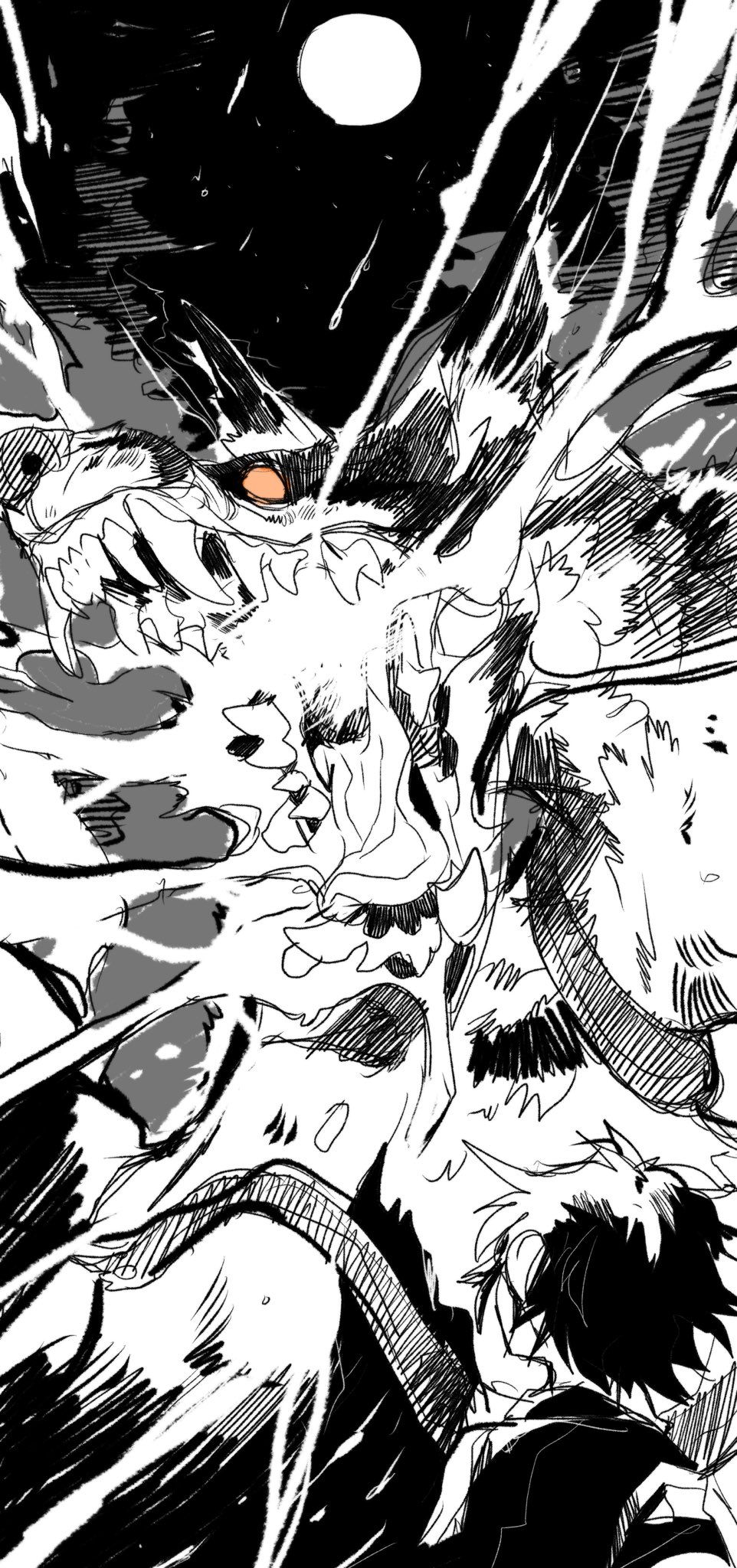

すべての破壊の中心に、白い闇がいた。

石畳を踏み砕く巨躯。灰色だった毛並みが、今は皓々と白く輝いて、空気を燃え上がらせ赤々と染め上げる。

地面を掃いた尾が火花を散らして炎を舞い上がらせる。半分で断ち切れていた尾が炎を纏い天を掃く。

爛々と輝く眼は業火そのもの。鰐のように長い口に居並ぶ牙が、熱した石畳に涎を垂らしては煙を上げる。

ああ、これは、神だ。人が触れてはならぬモノ。人が決して敵わぬモノ。善も悪もなく、ただ災いをもたらすモノ。

廃神社に君臨した神狐が戦場を睥睨し、割れた獣の声で人の言葉を発した。

「あレ゛ぇェ゛? なんデ燃えぢゃウのォォ゛?

あ゛たしィ、ナマのほうガ好きナ゛のニィィィ゛ィ゛」

頭の軽い驕慢な声に、否応なしに悟る。この狐は己の力を理解できていないし、制御もできていない。

それが付け入る隙などとはとても思えなかった。こんな獣に、自分たち神斬──世を守るため鍛錬を積み重ねてきた神連の精鋭部隊──は敗北し、全滅するのだ。

木陰にいて辛うじて生き残った仲間が叫ぶ。

「撤退だ! 全員、逃げろぉぉおお!!」

「撤退? 馬鹿言うな! こんな化け物が街に降りたらっ」

狐が一閃した尾が、森ごと生き残りを薙ぎ払った。

仲間のため勇気を振り絞って退却の号令を叫んだ黒衣も、麓で暮らす人々のため踏ん張って戦おうとした黒衣も、わずかな可能性にかけて死んだふりをしていた黒衣も逃げようと立ち上がった黒衣も、一切の区別なく炭化する。

黒煙と火の粉が吹き荒ぶ視界に、石畳に座り込んだ子どもを見つけて、指揮官は立ち上がった。

皇 光輝。あの狐の主人だ。

光輝少年を抱えて退避させようとしていた黒衣は、腰から上だけになって事切れている。少年には目立った傷はない。

あいつが、最期に庇ったのだ。痛ましさと誇らしさを覚えながら、指揮官は今度こそ声を張り上げた。

「君! 皇 光輝くん!!」

駆け寄ると、光輝少年はこちらを向いた。眼が見えないと聞いているが、会話は問題ないはずだ。

焦点の合わない黒々とした闇色の眼が、指揮官の胸元あたりを掠める。

「あの狐に、止まるよう命じるんだ。

この事態を終息できるのは、君しか」

言いながら、光輝少年が何の表情も浮かべないのに、指揮官は戸惑った。

混乱して茫然としているのではない。むしろ泰然として冷静に見える。

恐れはない。この少年はあの狐を、この炎を、全く恐れていない。

目が見えずとも、大気を燃やす熱とむせ返る死は肌に感じているはずだ。なのに、まるで、殺虫剤で死に絶えていく虫を眺めるような。無感動な眼差しで。

少年が狐に顔を向ける。途端、その頬が綻んだ。

喜んでいる。ヒーローの活躍を喜ぶように。あの狐が人を殺すのを楽しんでいる。

この少年は、知らずに狐の主人になった被害者ではない。共犯者だ。

悟り、光輝少年を確保しようと腕を伸ばして、指揮官はそれができないのを悟った。

腕がすり抜ける。たたらを踏んだ足の感触がない。見下ろした石畳に、炎にゆらめく己の影がない。いつの間にか、喉の痛みも消え失せていた。空気の熱が遠い。

なぜ、さっきは出せなかった声が出せるのか。煙に燻されず目が見えるのはなぜか。さっきの狐の尾を受けて無事だったのは。燃え盛る炎の中、光輝少年の元まで歩いていけたのは──

後ろを振り返る。焼け焦げた黒い塊が、割れた炭のように砕けている。

それが自分の死体だと悟って、指揮官は乾いた声を漏らした。

それすら自分にしか聞こえない幻だった。

* * *

「燐子」

「ア゛ァぁー、光輝ィ。ごノ火、どうジたラ消えルノぉ?」

「はは、僕にもわかんないや。

でも、綺麗だね」

光輝は心から笑った。年相応の笑顔で。闇色の眼が炎を灯して輝く。

喉が痛い。髪が縮れて、皮膚が熱に引き攣る。火が爆ぜ肉が焼ける音があちこちから聞こえる。

このままここにいたら、炎に巻かれて死ぬ。

それでもいいと光輝は笑った。

のそりと歩く燐子の爪先が、神連たちの死体を焦げたメレンゲのように踏み潰す。

光輝の『視界』には、世界を灼く紅が映っていた。

美しい光。光輝が焦がれた光。光輝が求めた、世界を焼く炎。

「全部燃やして。燐子」

* * *

炎を浴びながら、指揮官は己の体が薄れていくのを感じた。

まだ死ねない。まだ消えるわけにはいかない。そう思うのに、無為に時間は尽きていく。

負けた。あと一歩だったのに。いや、一手遅かったのか。

憑神に殺された妻子を想う。任務で殉死した仲間たちを想う。この場で命を預かった部下たちを、少年を戦場から逃がそうとして無駄死にした男を想う。

自分の責任だ。そう思うのに、ではどうすれば良かったのか。その答えがわからない。

薄れゆく肌が影と熱を感じて、指揮官は頭上を仰いだ。

巨大な狐の足裏が見える。

無知な獣の脚が現世にしがみつく死者を踏みにじり、その思念の残滓すら、肉球の染みになって終わった。

狐が一閃した尾が、森ごと生き残りを薙ぎ払った。

仲間のため勇気を振り絞って退却の号令を叫んだ黒衣も、麓で暮らす人々のため踏ん張って戦おうとした黒衣も、わずかな可能性にかけて死んだふりをしていた黒衣も逃げようと立ち上がった黒衣も、一切の区別なく炭化する。

黒煙と火の粉が吹き荒ぶ視界に、石畳に座り込んだ子どもを見つけて、指揮官は立ち上がった。

皇 光輝。あの狐の主人だ。

光輝少年を抱えて退避させようとしていた黒衣は、腰から上だけになって事切れている。少年には目立った傷はない。

あいつが、最期に庇ったのだ。痛ましさと誇らしさを覚えながら、指揮官は今度こそ声を張り上げた。

「君! 皇 光輝くん!!」

駆け寄ると、光輝少年はこちらを向いた。眼が見えないと聞いているが、会話は問題ないはずだ。

焦点の合わない黒々とした闇色の眼が、指揮官の胸元あたりを掠める。

「あの狐に、止まるよう命じるんだ。

この事態を終息できるのは、君しか」

言いながら、光輝少年が何の表情も浮かべないのに、指揮官は戸惑った。

混乱して茫然としているのではない。むしろ泰然として冷静に見える。

恐れはない。この少年はあの狐を、この炎を、全く恐れていない。

目が見えずとも、大気を燃やす熱とむせ返る死は肌に感じているはずだ。なのに、まるで、殺虫剤で死に絶えていく虫を眺めるような。無感動な眼差しで。

少年が狐に顔を向ける。途端、その頬が綻んだ。

喜んでいる。ヒーローの活躍を喜ぶように。あの狐が人を殺すのを楽しんでいる。

この少年は、知らずに狐の主人になった被害者ではない。共犯者だ。

悟り、光輝少年を確保しようと腕を伸ばして、指揮官はそれができないのを悟った。

腕がすり抜ける。たたらを踏んだ足の感触がない。見下ろした石畳に、炎にゆらめく己の影がない。いつの間にか、喉の痛みも消え失せていた。空気の熱が遠い。

なぜ、さっきは出せなかった声が出せるのか。煙に燻されず目が見えるのはなぜか。さっきの狐の尾を受けて無事だったのは。燃え盛る炎の中、光輝少年の元まで歩いていけたのは──

後ろを振り返る。焼け焦げた黒い塊が、割れた炭のように砕けている。

それが自分の死体だと悟って、指揮官は乾いた声を漏らした。

それすら自分にしか聞こえない幻だった。

* * *

「燐子」

「ア゛ァぁー、光輝ィ。ごノ火、どうジたラ消えルノぉ?」

「はは、僕にもわかんないや。

でも、綺麗だね」

光輝は心から笑った。年相応の笑顔で。闇色の眼が炎を灯して輝く。

喉が痛い。髪が縮れて、皮膚が熱に引き攣る。火が爆ぜ肉が焼ける音があちこちから聞こえる。

このままここにいたら、炎に巻かれて死ぬ。

それでもいいと光輝は笑った。

のそりと歩く燐子の爪先が、神連たちの死体を焦げたメレンゲのように踏み潰す。

光輝の『視界』には、世界を灼く紅が映っていた。

美しい光。光輝が焦がれた光。光輝が求めた、世界を焼く炎。

「全部燃やして。燐子」

* * *

炎を浴びながら、指揮官は己の体が薄れていくのを感じた。

まだ死ねない。まだ消えるわけにはいかない。そう思うのに、無為に時間は尽きていく。

負けた。あと一歩だったのに。いや、一手遅かったのか。

憑神に殺された妻子を想う。任務で殉死した仲間たちを想う。この場で命を預かった部下たちを、少年を戦場から逃がそうとして無駄死にした男を想う。

自分の責任だ。そう思うのに、ではどうすれば良かったのか。その答えがわからない。

薄れゆく肌が影と熱を感じて、指揮官は頭上を仰いだ。

巨大な狐の足裏が見える。

無知な獣の脚が現世にしがみつく死者を踏みにじり、その思念の残滓すら、肉球の染みになって終わった。

湿った夜気と草の感触に、深夜は目を覚ました。折れた枝を下敷きに、草むらに仰向けに倒れている。

夜空を横断する天の川が、空を焦がす粉塵と煌々と明るい炎に遮られて見えない。意識を失う直前の景色を思い出して、深夜は全身がひび割れたような痛みに呻いた。

羽が焦げて、手足の感触が鈍い。起き上がろうとして、羽が折れていると気づく。

突然の熱風に吹き飛ばされ、墜落してしまった。辛うじて森に落ちたおかげで枝が衝撃を和らげてくれたが、しばらく飛べそうにない。

武器を確認する。ガラスの鎖は熔けて焼き切れ、矛も落としてしまっていた。まったくの手ぶらだ。

それでも立ち上がる。戦場に戻ろうと、足を引きずり、坂を這い登る。

松明のような木々に迎えられた深夜は、その先に地獄を見た。

拝殿は巨大な篝火となり、眩い熱風が火の粉を飛ばし吹き荒んでいた。

生きている仲間は見当たらない。ばらけた薪のように散乱する黒い塊が、その亡骸だと気づく。

自分が気絶している間に、みんな死んでしまった。

愕然とする深夜は、天から喜色の混じる声が響くのを聞いた。

「あァ゛ァ゛ァ゛ァ゛。生ギてるノ、いダァあアアア」

笑う炎が深夜を見下ろしていた。違う。炎ではない。狐だ。

赤い眼の、白く燃える、巨きな狐。自分がカササギの姿に戻っていたのかと、神連の隊服に触れて確認する。違った。じゃあ、この狐はなんなのか。

大きい。あまりにも。一口で呑み込まれそうなほど。

深夜の踵が後ずさるより速く、狐が身を乗り出した。その巨体が近づくだけで、木の葉が燃え上がり、熱風が草木を灰にしていく。

狐の前足が降りてくる。ゆっくりと。ゆっくりに見える。火を吹く爪と、肉球が見える。

迫り来る太陽の如き死を、深夜はただ、呆然と見ていた。

躱せない。逃げられない。死ぬしかない。漠然とした安堵が胸を満たした。

(おれ、ここでおわりなんだ)

口の端が笑みを形作る。

眩い焦熱に身を委ねようと、体から力が抜ける。

草むらに膝をつく。

零時のことを考える。

重たい足音が響く。

角の生えた巨漢が深夜の前に躍り出て、灼熱の爪を受け止めた。

「ぬぉおおおおおお──!!!」

立ち塞がったキングの剛腕が、沸騰して爆ぜる。皮膚が熔けて肉が飛び散り、地面に落ちる前に蒸発する。だが離さない。

露出した骨が真っ赤に燃えて、黒く炭化して砕けていく。だが離さない。砕けた腕の代わりに、頭突きで狐の肉球に角を突き立てる。

髪が燃え、血が沸いて頭皮が破け肉の焼ける音が響く。地面を踏み締める脚も、熱に膨れて弾け飛ぶ。

だが退かない。膝で体を支え、屈しない。決して倒れない。

炎に包まれたキングの沸騰する眼が、深夜を振り返る。

「逃げろ、深夜」

そう聞こえたのは、幻聴だったろうか。

炭化して崩れ落ちたキングを見下ろして、深夜は目を瞬かせた。辛うじて形を保っている黒焦げの頭部に、最後まで折れずに残った角がある。

どうして、守ってくれたのか。わからずに、深夜は口を震わせた。キングとは、あまり話したことはない。いつも、変な顔でこっちを見ていた。

「家に帰りたい」と泣く迷子を前に、途方に暮れているような顔で、キングは深夜を見ていた。

「きんぐ」

黒焦げになったキングに、深夜は手を伸ばした。

キングは死んでない。憑神で、ちゃんと主人のいるキングは、主人のもとに連れて帰れば復活できる。

焼け焦げたキングに触れる寸前、白い脚が深夜を蹴飛ばした。

一瞬の浮遊感。背中が地面に跳ねて、燃え残っていた社の一部に激突する。炎が遠ざかり、冷えた闇に包まれる。

木床を背に、仰向けに止まる。

何が起きたのか。遅れてやってきた痛みが感覚を鈍らせる。

軽やかな足音。驕慢な声が近づいてくる。

「あ〜〜〜、やぁっと燃えなくなったぁ」

割れた天井。煙る夜空を遮って、裸の女が深夜を覗き込んだ。

灰色の髪の女。喉元の宝珠。丸出しの乳房。見覚えのある女。

赤い唇が舌舐めずりして、嗤った。

「じゃ、いただきま〜す」

女の手が、深夜の脚を掴んだ。

「──ァ」

足首に感じる容赦のない握力に、深夜の体が跳ねた。

女。女じゃない。狐だ。あの狐が、人の姿に戻って、深夜を襲っている。

身を捩り、深夜は腕と羽を一体化させた。

鳥の前足は本来は翼。人の形で腕と翼を分離させ別個に動かすのは、修練によって覚えた技だ。

元通り一体化させれば、片方の傷を無理やり修復できる。こともある。どちらの状態に上書きされるかは、正直賭けだったが。

深夜は賭けに勝った。翼を羽ばたかせ、空へ逃れようとする。

深夜の足を引っ張る狐が、鬱陶しげに眉を寄せた。

「んー、邪魔ぁ」

「ガッ」

背中を蹴られ、呆気なく羽は止まった。呼吸ができなくなる。胸の奥が痛い。体が縮こまる。

逃げないと。立ち向かわないと。そう思うのに、動けない。どうして。

『だいじょうぶだよ。猫はもういっちゃったからね。

だいじょうぶ。もうこわくないよ』

たすけて、零時──

声を発せず、深夜はひっくり返された。帯を千切られ、ビリビリと神連の隊服を破かれる。

魔と戦うために極めて丈夫に織られたはずの布地が、薄紙のように儚く毟り取られる。

(なに……して……え?)

のしかかってくる狐の股ぐらに、張り出た乳房に届きそうなほど長大な、夜目にも赤い男根を見つけて、深夜は戸惑った。

半陰陽。獲物を犯しながら喰らう。読み聞かせられていたが、頭から抜け落ちていた狐の情報が頭をよぎる。

上着を剥ぎ取られ、下着を破り捨てられ、おしめを替えられる赤子のように足を持ち上げられ、深夜はようやく、これから何をされるのか悟った。

「やっ、やだ、やめっ……」

羽と足をばたつかせようとした途端、狐の握力が増して、抵抗が萎えた。いたい。こわい。

狐が嗤っている。たすけて。だれか。誰もいない。キング。ちか。助けは来ない。零時。誰も来ない。

みんな死んでしまった。深夜を助けてくれる者は誰もいない。

裸に剥かれた尻が浮かされる。固く閉じた窄まりに、蝋燭のような粘り気を帯びた熱が迫る。

口を開けて許しを乞おうとした瞬間、火かき棒のような剛直をねじ込まれ、深夜から一切の感情が消えた。

何の音も聞こえない。体の感覚がしない。腰を密着させた狐が深夜の脚を放り、代わりに羽を掴んで揺さぶり始める。

バキボキと音が鳴り、羽がまた折れたのを悟る。もう飛べない。深夜の呆けた口から涎が垂れる。腹が熱い感じがする。

いたくない。こわくない。何もかんじない。されるがまま、ただ時が過ぎるのを待つ。

ごめんなさい。揺れる頭の中で思う。キング。守ってくれたのにごめんなさい。助けられなくてごめんなさい。

ごめんなさい。神連の皆さん。役立たずでごめんなさい。力になれなくてごめんなさい。

──零時。

その名前を頭に浮かべただけで、深夜は泣きそうになった。

零時、ごめんなさい。悪いこと、いっぱいしちゃって、ごめんなさい。

せっかく、零時が助けてくれたのに。零時がおれを助けてくれたこと、まちがいにして、ごめんなさい。

ぽろぽろと、涙がこぼれた。笑い声が聞こえる。周囲の暗闇から、狐越しに見える夜空から、たくさんのひとが深夜を指さして、ざまぁみろと嗤っている。

ごめんなさい。繰り返す。ごめんなさい。たくさん殺してごめんなさい。いっぱい殺してごめんなさい。どうかおれを憎んでください。おれだけを憎んでください。

零時。どうか、おれをゆるさないで。おれをきらって。深夜なんか、たすけなければよかった。って、おれを悪者にして。

じゃないと、俺が憑神を殺してきたことが、全部、零時のせいになっ──

「あ?」

突如として晴れた思考に、深夜は戸惑った。

意識が明瞭になる。焦げた空気の味、夜気に晒された素肌をつぶさに感じる。零時の名前が思い出せる。

なぜだ。

焦点を取り戻した深夜の右眼が、血塗れのビー玉を手のひらで転がす狐を映した。

「なぁにぃ? これぇ」

「ガぇっ……ギャアアアアアアアアアアアアア!!」

絶叫を上げた途端、霧の晴れた五感が、鈍麻していた痛みをはっきりと認識した。

羽が折れている。あちこちにぶつけた全身が痛い。それ以上に、後孔にみっちりと、自分ではない体温と脈動が詰まっている。

犯されている。穢されている。この女に。

「アっ❤︎ 締まったぁ❤︎❤︎❤︎」

舌を鳴らして狐が喜んだ。灰色の髪。二又に分かれた一と半分の尾。いつかの夕暮れを思い出す。

あの女だ。深夜が討たねばならないと決意した、人を喰らう、悪しき。

「ギャアっ・アアアアァァ!!」

仇敵を前に、深夜は全くの無力だった。裸同然で、羽は折られ、仲間は殺され、ただ犯されている。腰を揺すられ、内臓が引き摺り出される痛みが頭蓋を揺らす。

狐の体温が熱くて気色悪い。勝手に動いた足が狐の細腰に絡んで、柔らかい乳房に触れた性器が無様に反応する。

ちがう。考えろ。ビー玉。深夜の腹の中にあるはずの零時のビー玉が、なぜ、狐の手中にあるのか。

揺れる視界をかき集めて、深夜はようやく、自分の腹が狐の爪に裂かれ、内臓を食い散らかされているのに気づいた。

「ぁ──────」

「んン~~~~~❤︎ ゴハン、気持ちいいぃ〜〜❤︎❤︎」

首を仰け反らせ乳房を揺らしながら、狐が絶頂した。

裂かれた腹にビュウビュウと白濁が飛んで、深夜の内臓にかかる。想像を絶する痛みを脳が遮断して、何も感じなくなる。

いたい。きもちわるい。おおきい。こわい。思考がひび割れていく。

一発で満足せず、狐が律動を再開する。萎える気配を見せない男根が腹の裂け目から見え隠れして、その大きさと血を纏うぬめりに吐き気がする。

真っ二つに割かれるような苦しみの中、深夜は声を振り絞った。

「かえっ、かえせ」

「んンー? なぁにぃ?」

「れいじの、びーだま、かえせ」

返してくれ。それは、零時なんだ。零時の形見なんだ。

零時はもういないけれど。でも、それは、零時の。

必死で言い募る深夜の口の端で、粘度の高い血が泡を立てる。

狐は手のひらに握っていたビー玉を不思議そうに眺めて。

ベロリと舐め取って、ゴクンと飲み干した。

「ぁ……」

「ンー、ツルツルしてるけど、味しなぁい。

こんなの好きなの? へんなの!」

無邪気に狐が笑う。

深夜は聞いていなかった。狐の空っぽの手のひらを見ていた。ついさっきまでそこにあったものを。狐の喉を、白い腹を見た。

零時の。ビー玉。食べられちゃっ……

「あ、そこにもあるの?」

狐が深夜の顔を覗き込む。体を揺さぶられた拍子に前髪が乱れ、普段は隠れている深夜の左眼が露わになっていた。

深夜の左眼は義眼だ。ただのカササギだった頃に猟師に誤って撃たれ、深夜は命を落として憑神になった。鉛玉を受けた左眼は憑神になっても虚ろな眼窩のままで、見かねた零時が義眼を贈ってくれた。

その眼を、狐の指が無慈悲にくり抜いた。

「ギァアアアアアアアア!!!!」

「アンっ❤︎

へぇ、これもツルツルしてるー。ンー」

絶叫の締め付けに嬌声をあげた狐が、摘んだ義眼を口に放り込む。

やめろ。返せ。それは、零時がくれた、大切な。

深夜が叫ぶより先に。

ごめんなさい。揺れる頭の中で思う。キング。守ってくれたのにごめんなさい。助けられなくてごめんなさい。

ごめんなさい。神連の皆さん。役立たずでごめんなさい。力になれなくてごめんなさい。

──零時。

その名前を頭に浮かべただけで、深夜は泣きそうになった。

零時、ごめんなさい。悪いこと、いっぱいしちゃって、ごめんなさい。

せっかく、零時が助けてくれたのに。零時がおれを助けてくれたこと、まちがいにして、ごめんなさい。

ぽろぽろと、涙がこぼれた。笑い声が聞こえる。周囲の暗闇から、狐越しに見える夜空から、たくさんのひとが深夜を指さして、ざまぁみろと嗤っている。

ごめんなさい。繰り返す。ごめんなさい。たくさん殺してごめんなさい。いっぱい殺してごめんなさい。どうかおれを憎んでください。おれだけを憎んでください。

零時。どうか、おれをゆるさないで。おれをきらって。深夜なんか、たすけなければよかった。って、おれを悪者にして。

じゃないと、俺が憑神を殺してきたことが、全部、零時のせいになっ──

「あ?」

突如として晴れた思考に、深夜は戸惑った。

意識が明瞭になる。焦げた空気の味、夜気に晒された素肌をつぶさに感じる。零時の名前が思い出せる。

なぜだ。

焦点を取り戻した深夜の右眼が、血塗れのビー玉を手のひらで転がす狐を映した。

「なぁにぃ? これぇ」

「ガぇっ……ギャアアアアアアアアアアアアア!!」

絶叫を上げた途端、霧の晴れた五感が、鈍麻していた痛みをはっきりと認識した。

羽が折れている。あちこちにぶつけた全身が痛い。それ以上に、後孔にみっちりと、自分ではない体温と脈動が詰まっている。

犯されている。穢されている。この女に。

「アっ❤︎ 締まったぁ❤︎❤︎❤︎」

舌を鳴らして狐が喜んだ。灰色の髪。二又に分かれた一と半分の尾。いつかの夕暮れを思い出す。

あの女だ。深夜が討たねばならないと決意した、人を喰らう、悪しき。

「ギャアっ・アアアアァァ!!」

仇敵を前に、深夜は全くの無力だった。裸同然で、羽は折られ、仲間は殺され、ただ犯されている。腰を揺すられ、内臓が引き摺り出される痛みが頭蓋を揺らす。

狐の体温が熱くて気色悪い。勝手に動いた足が狐の細腰に絡んで、柔らかい乳房に触れた性器が無様に反応する。

ちがう。考えろ。ビー玉。深夜の腹の中にあるはずの零時のビー玉が、なぜ、狐の手中にあるのか。

揺れる視界をかき集めて、深夜はようやく、自分の腹が狐の爪に裂かれ、内臓を食い散らかされているのに気づいた。

「ぁ──────」

「んン~~~~~❤︎ ゴハン、気持ちいいぃ〜〜❤︎❤︎」

首を仰け反らせ乳房を揺らしながら、狐が絶頂した。

裂かれた腹にビュウビュウと白濁が飛んで、深夜の内臓にかかる。想像を絶する痛みを脳が遮断して、何も感じなくなる。

いたい。きもちわるい。おおきい。こわい。思考がひび割れていく。

一発で満足せず、狐が律動を再開する。萎える気配を見せない男根が腹の裂け目から見え隠れして、その大きさと血を纏うぬめりに吐き気がする。

真っ二つに割かれるような苦しみの中、深夜は声を振り絞った。

「かえっ、かえせ」

「んンー? なぁにぃ?」

「れいじの、びーだま、かえせ」

返してくれ。それは、零時なんだ。零時の形見なんだ。

零時はもういないけれど。でも、それは、零時の。

必死で言い募る深夜の口の端で、粘度の高い血が泡を立てる。

狐は手のひらに握っていたビー玉を不思議そうに眺めて。

ベロリと舐め取って、ゴクンと飲み干した。

「ぁ……」

「ンー、ツルツルしてるけど、味しなぁい。

こんなの好きなの? へんなの!」

無邪気に狐が笑う。

深夜は聞いていなかった。狐の空っぽの手のひらを見ていた。ついさっきまでそこにあったものを。狐の喉を、白い腹を見た。

零時の。ビー玉。食べられちゃっ……

「あ、そこにもあるの?」

狐が深夜の顔を覗き込む。体を揺さぶられた拍子に前髪が乱れ、普段は隠れている深夜の左眼が露わになっていた。

深夜の左眼は義眼だ。ただのカササギだった頃に猟師に誤って撃たれ、深夜は命を落として憑神になった。鉛玉を受けた左眼は憑神になっても虚ろな眼窩のままで、見かねた零時が義眼を贈ってくれた。

その眼を、狐の指が無慈悲にくり抜いた。

「ギァアアアアアアアア!!!!」

「アンっ❤︎

へぇ、これもツルツルしてるー。ンー」

絶叫の締め付けに嬌声をあげた狐が、摘んだ義眼を口に放り込む。

やめろ。返せ。それは、零時がくれた、大切な。

深夜が叫ぶより先に。

バキン、と狐の口の中で音がした。バキパキと噛み砕いて、嚥下する。

喉を鳴らして、狐が深夜を見下ろして首を傾げる。

「ン~、これも味しなぁい。美味しくなぁい」

深夜の体から、力が抜けた。何も考えられない。考えたくない。残った生身の右眼から涙が滲む。

狐がクンクンと鼻を鳴らして、深夜の右眼に唇を寄せた。

ベロリと眼球を舐められる。視界が暗闇に塞がれて。

「あ❤︎ こっちは美味しい❤︎」

硬い舌が眼球を吸い上げて、バツンと噛み切った。

「────ぁ」

もう、声が出ない。喉が潰れて。何も言えない。何も見えない。聞こえない。

暗い。誰もいない。こわい。足が挟んでいる誰かに縋りつく。こわい。いたい。さむい。

暗闇の中、遠ざけていた苦痛が追いかけてくる。体の熱が血といっしょに流れて、自分の体が冷えていくのがわかる。

誰かが、おれの中で焚き火をしている。熱い。熱すぎて、死んじゃう。羽を掴まれて、揺さぶられる。いたい。いたいよ、れいじ。懸命に訴える。

れいじ。たすけて。すごくさむいんだ。何もみえないよ。つばさがいたい。れいじ。なでて。いつもみたいに。おれをたすけて。れいじ。

くらやみに、れいじが見える。ガチりと音がする。

れいじがなにか言ってる。ガチガチ音がする。

きこない。れいじ。なんて。

ジュプ、と、何か柔らかいものが潰れて。

ジュルジュルと、吸われる水音がした。

「ア゛ッ❤︎ ココ、濃クて、いチばン、美味ジイ゛❤︎」

けもののこえが。頭蓋のなかで。聞こえた。

しずかにしてよ。れいじのこえが。きこえない。ジュルジュルって。なにすすってるの?

れいじ、 おねがい れいじ たすけてよ、こわいんだ おれをれいじれいじれいじれいじれいじれいじれいじれ□□□□□□□□□□□□

バキン、と狐の口の中で音がした。バキパキと噛み砕いて、嚥下する。

喉を鳴らして、狐が深夜を見下ろして首を傾げる。

「ン~、これも味しなぁい。美味しくなぁい」

深夜の体から、力が抜けた。何も考えられない。考えたくない。残った生身の右眼から涙が滲む。

狐がクンクンと鼻を鳴らして、深夜の右眼に唇を寄せた。

ベロリと眼球を舐められる。視界が暗闇に塞がれて。

「あ❤︎ こっちは美味しい❤︎」

硬い舌が眼球を吸い上げて、バツンと噛み切った。

「────ぁ」

もう、声が出ない。喉が潰れて。何も言えない。何も見えない。聞こえない。

暗い。誰もいない。こわい。足が挟んでいる誰かに縋りつく。こわい。いたい。さむい。

暗闇の中、遠ざけていた苦痛が追いかけてくる。体の熱が血といっしょに流れて、自分の体が冷えていくのがわかる。

誰かが、おれの中で焚き火をしている。熱い。熱すぎて、死んじゃう。羽を掴まれて、揺さぶられる。いたい。いたいよ、れいじ。懸命に訴える。

れいじ。たすけて。すごくさむいんだ。何もみえないよ。つばさがいたい。れいじ。なでて。いつもみたいに。おれをたすけて。れいじ。

くらやみに、れいじが見える。ガチりと音がする。

れいじがなにか言ってる。ガチガチ音がする。

きこない。れいじ。なんて。

ジュプ、と、何か柔らかいものが潰れて。

ジュルジュルと、吸われる水音がした。

「ア゛ッ❤︎ ココ、濃クて、いチばン、美味ジイ゛❤︎」

けもののこえが。頭蓋のなかで。聞こえた。

しずかにしてよ。れいじのこえが。きこえない。ジュルジュルって。なにすすってるの?

れいじ、 おねがい れいじ たすけてよ、こわいんだ おれをれいじれいじれいじれいじれいじれいじれいじれ□□□□□□□□□□□□

空っぽになった頭蓋から口を離して、燐子は満足げにゲップを漏らして腰を震わせた。

すっきりした下半身を離して、鼻から上のなくなった獲物をしげしげ眺める。

いつもならここで食べるのを止めるのだが、今日はお腹が空いていた。獲物の足を掴んで口に放り込み、バリバリ噛み砕いて飲み込む。

肉は薄く骨は軽く食い応えがないが、内臓と精液の苦味がブレンドされてまぁまぁ満足できる味になっていた。

「燐子、終わった?」

「光輝!」

社の外から呼ばれ、燐子は軽やかに外に跳び出た。いつのまにか獣の形になっていた体が、人の形に戻る。

良い匂いのする光輝に抱きついて頬を舐め、燐子はその味に首を傾げた。

「光輝、ちょっと焦げた?」

「あはは、ちょっとね。でも、大丈夫だよ。

燐子は? 射られてたでしょ?」

言われて、そういえばと思い出す。刺さった矢は、あの変な火で燃えて大きくなったときに抜けていたが、手の甲に矢傷が残っていた。

このくらい、舐めていれば治るだろう。燐子はそう思ったが、光輝は燐子の手を取った。

傷を撫でられる。タオルで血を拭ったように、矢傷が消えて白い肌になる。

「ンんん? 光輝、なおした?」

「狐憑きの権能だって。さっき、兎の人に教えてもらったんだ」

「うさぎ」

食欲が唆られたらしい燐子を、光輝は撫でて宥めた。

「食べちゃダメだよ。

神連……ええと、燐子を襲った人たちがもう燐子を襲わないように、交渉してくれるってさ」

「ふぅん?」

どうでも良かったので、燐子は光輝の体を堪能することにした。ギュッと抱きしめて、頬ずりして、匂いを嗅ぐ。

美味しそう。絶対に美味しい。その確信が湧き上がって、満足していたはずの下腹部に血が滾る。

でもダメだ。今はまだ。これからもっと美味しくなるのに、今食べるのはもったいない。

「あれェ? 光輝、目ぇ見えるようになったの?」

「あー、うん。ちょっとだけね。

正確には見えるようになったわけじゃなくて、わかるようになったんだけど」

光輝の反応が今までと違ったので、燐子はそれに気づいた。光輝の目に、見えない光が灯っている。

小難しい話はわからなかったので──というか、興味が無いので聞き流して──燐子は満足した。

光輝に自分が見えている。大事なのはそのことだけだった。

「光輝。あたし、きれい?」

尋ねてみる。光輝は笑顔で──作り笑いではない、本物の笑顔で──頷いた。

「うん。世界一綺麗だよ」

ありふれた、何度も耳にしたことのある、聞き流していた音が、初めて意味のある言葉として燐子の中に残る。

亡骸に燻る炎と天の川の煙る夜空を背景に、ふたりは無垢に互いの笑顔を喜んだ。