暁にカササギ羽ばたき燃え尽きる

それでは皆様。激闘の最中ではございますが、しばしお耳を拝借したく存じます。

これより語るは、かの狐の来歴。黒兎の耳にも届かぬ遥か過去。灰になって燃え尽きて、誰の耳にも残らなかった物語。

いつの時代、いずこの御話かは存じませんが、昔、昔の話です。

青い海と緑深い山に囲まれた、小さな島の平和な王国に、それはそれは優雅で艶美なお后さまがおりました。

丹念に梳られた髪は、緑の中で燃える夾竹桃のよう。熟れて蕩けた苺のような瞳が、ふわりと広がる濃やかな睫毛に縁取られています。

真珠の粉を塗した煌めく肌に、麝香が立ち昇る豊かな乳房。綺羅びやかなドレスが飾るくびれた蜂腰から、スラリとした脚が裾を広げます。

柘榴のように赤い唇が微笑むと、誰も彼もが腰砕け。柔らかな御声が空気を琴のように奏でれば、お后さまの望みをなんでも叶えたくなりました。

愛する人と結ばれて絶頂のひとときにある恋人たちの首を刎ね、前菜のサラダにすることは?

──ええ、簡単です。

お后さまに見惚れた男たちの目玉をくり抜いて、トロトロのスープにすることは?

──もちろん、お望みのままに。

可憐な乙女の女陰を熱した鉄串で貫いて、滴る破瓜の血をソースに、炙った子宮を晩餐のメインにしても?

──すぐにご用意しましょう。

我が子の誕生を待ち望む女の腹を裂き、デザートに胎児の踊り食いをしたいのだけれど。

──お后さま。すべてはあなたの微笑みのために。

とっても残忍で冷酷なお后さまを、国中が心から愛しました。

だってお后さまは、ほんとうは狐だったのですから。

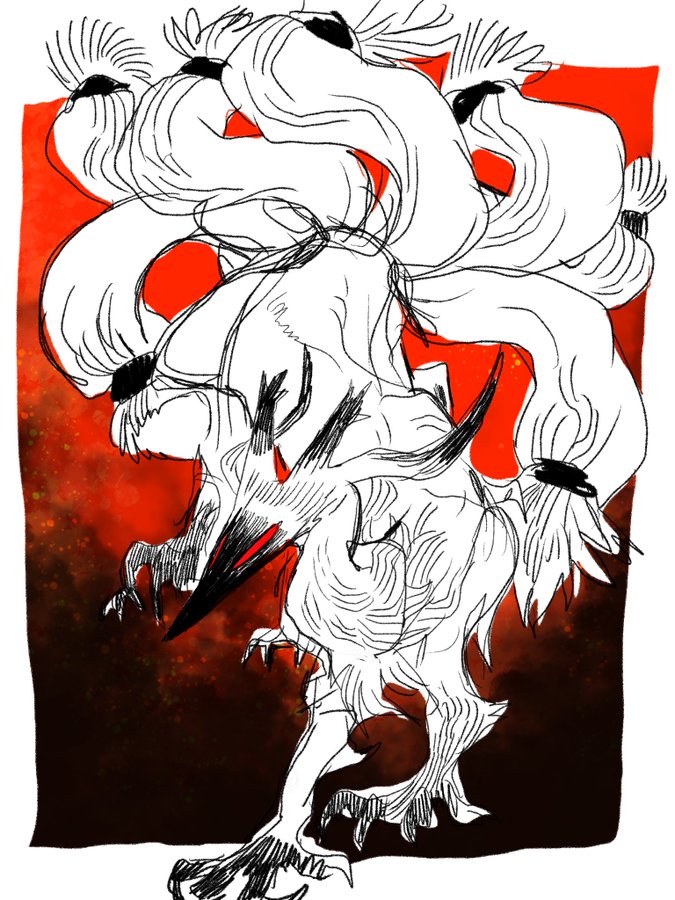

生きた歳月は千年に至らず、最高位の九尾ではないものの、それに迫る七尾の妖狐。

その力も七つ。美しい女に化ける変化。見惚れた者を心服させる魅了。目にした者の本性を暴き立てる読心。王国を隅々まで見透す千里眼。女の細腕だろうと獣の剛腕と変わらぬ怪力。望めば雨も嵐も思うがままの降雨。熱のない光にするも万物を灼く業火にするも自在の狐火。

他にもあったかもしれませんね? ええでも、わかりやすく七つとしておきましょうか。

お后さまの美貌に心奪われ、全国民がお后さまを賛美しました。

老いも若きも男も女も、王も奴隷も隔たりなく、皆等しくお后さまの御馳走でした。

「ありがとうございます、お后さま! 息子の頭を潰してくださってありがとうございます。それも軽食のスープにするためだなんて! ああ、なんて誉れ高いこと!

あなたの喉を潤せるなんて、あの子は我が家の誇りです」

「感謝します、お后さま。俺の同僚は来月結婚するはずでした。なのに、まさか、許嫁と揃ってあなたの朝食になれるだなんて!

きっとふたりとも御身の中でいっしょです。ああ、なんて羨ましい! 俺もそんな結婚ができたらなぁ!」

「光栄の極みです、お后さま。我が一族すべてが、あなたの晩餐になる栄誉を浴するとは!

今日まで財を築いた甲斐があったというもの。どうぞ誰からでも、どこからでもご遠慮なく。

あっ、そこ、そこは私の……良いのですか、そんな……陛下以外が、あなたの口に触れるなんて……おお……なんと……素晴らしい……」

葡萄酒のように赤い瞳に魅入られ、正気を失った人間たちを食みながら、お后さまはころころと笑います。

ああ、なんて滑稽で、美味しくて、愛らしい人間たち!

その肉を、嬌声を、愚かで儚い有り様を、お后さまは心から愛していました。

青い海と緑深い山に囲まれた、小さな島の平和な王国に、それはそれは優雅で艶美なお后さまがおりました。

丹念に梳られた髪は、緑の中で燃える夾竹桃のよう。熟れて蕩けた苺のような瞳が、ふわりと広がる濃やかな睫毛に縁取られています。

真珠の粉を塗した煌めく肌に、麝香が立ち昇る豊かな乳房。綺羅びやかなドレスが飾るくびれた蜂腰から、スラリとした脚が裾を広げます。

柘榴のように赤い唇が微笑むと、誰も彼もが腰砕け。柔らかな御声が空気を琴のように奏でれば、お后さまの望みをなんでも叶えたくなりました。

愛する人と結ばれて絶頂のひとときにある恋人たちの首を刎ね、前菜のサラダにすることは?

──ええ、簡単です。

お后さまに見惚れた男たちの目玉をくり抜いて、トロトロのスープにすることは?

──もちろん、お望みのままに。

可憐な乙女の女陰を熱した鉄串で貫いて、滴る破瓜の血をソースに、炙った子宮を晩餐のメインにしても?

──すぐにご用意しましょう。

我が子の誕生を待ち望む女の腹を裂き、デザートに胎児の踊り食いをしたいのだけれど。

──お后さま。すべてはあなたの微笑みのために。

とっても残忍で冷酷なお后さまを、国中が心から愛しました。

だってお后さまは、ほんとうは狐だったのですから。

生きた歳月は千年に至らず、最高位の九尾ではないものの、それに迫る七尾の妖狐。

その力も七つ。美しい女に化ける変化。見惚れた者を心服させる魅了。目にした者の本性を暴き立てる読心。王国を隅々まで見透す千里眼。女の細腕だろうと獣の剛腕と変わらぬ怪力。望めば雨も嵐も思うがままの降雨。熱のない光にするも万物を灼く業火にするも自在の狐火。

他にもあったかもしれませんね? ええでも、わかりやすく七つとしておきましょうか。

お后さまの美貌に心奪われ、全国民がお后さまを賛美しました。

老いも若きも男も女も、王も奴隷も隔たりなく、皆等しくお后さまの御馳走でした。

「ありがとうございます、お后さま! 息子の頭を潰してくださってありがとうございます。それも軽食のスープにするためだなんて! ああ、なんて誉れ高いこと!

あなたの喉を潤せるなんて、あの子は我が家の誇りです」

「感謝します、お后さま。俺の同僚は来月結婚するはずでした。なのに、まさか、許嫁と揃ってあなたの朝食になれるだなんて!

きっとふたりとも御身の中でいっしょです。ああ、なんて羨ましい! 俺もそんな結婚ができたらなぁ!」

「光栄の極みです、お后さま。我が一族すべてが、あなたの晩餐になる栄誉を浴するとは!

今日まで財を築いた甲斐があったというもの。どうぞ誰からでも、どこからでもご遠慮なく。

あっ、そこ、そこは私の……良いのですか、そんな……陛下以外が、あなたの口に触れるなんて……おお……なんと……素晴らしい……」

葡萄酒のように赤い瞳に魅入られ、正気を失った人間たちを食みながら、お后さまはころころと笑います。

ああ、なんて滑稽で、美味しくて、愛らしい人間たち!

その肉を、嬌声を、愚かで儚い有り様を、お后さまは心から愛していました。

ある日のことです。お后さまの住まう宮殿に、聖者さまが訪れました。

ボロ布を纏った聖者さま。巡礼の旅で乾いた肌は厳しく、托鉢で過ごす痩身はいかにも硬く、脂が無さそうで。

けれど瞳は凪いだ水面のように澄んで、声は朗々と宮殿に響きます。

「陛下。この国を統べる偉大な御方。緑深き山を守り、外敵を退け、島に公平な秩序を築いた勇敢にして聡明な御方。

かつては実りを民に分け与え、安寧と幸福を分かち合っていた慈悲深き御方。

どうか今一度、民の声に耳を傾けてください。声にならぬ悲嘆に耳を澄ませてください。

民の苦しみに寄り添い、その威光を慈愛によって振るってください」

「それはできぬ。愛する后の望みゆえ。

おぬしこそ民の声に耳を傾けたか? 民は皆、后を愛しているものを」

顔を上げた聖者さまの眼差しに、お后さまは驚きました。聖者さまはちっとも、お后さまに見惚れなかったのです。

そんなことは初めてでした。一瞬でも見惚れたら、それでお后さまの奴隷になるのに!

「皇后殿下。伏してお頼み申し上げます。

どうか、……を……て……のために……」

再び叩頭した聖者さまの訴えを、お后さまは聞いておりませんでした。

お后さまの潤んだ瞳に映るのは、ついさっき、真っ直ぐに自分を射抜いた、聖者さまの懸命な眼差し。

その心を奥底まで探ろうと眼を凝らしても、空の底を探るようで果てがなく、却って己のほうが見透かされた心地になるばかり。

その身を裂いて喰らってしまおうかと考えるだけで、本物の手弱女になったかのように力が抜けて、自慢の声すら掠れて言葉になりません。

もう一度顔を上げて、こっちを見てほしい。

ただそれだけの理由で、聖者さまの訴えに、お后さまは頷きました。

「真ですか!?」

聖者さまは弾かれたように顔を上げて、この宮殿に来て初めて、笑顔になりました。

お后さまの名前を呼んで、お后さまに熱心にお礼を言います。疑うことを知らない少年のように。

お后さまは頬を染め、その笑顔に見惚れました。初恋を味わう少女のように。

けれど、お后さまが民の安寧を約束してくれたのに安心して、聖者さまは島を去ってしまいました。

* * *

初心な生娘のように聖者さまを見送ったお后さまは、それより後は約束通り民を喰らうことはなく、鬱々と日々を過ごしました。

寝ても覚めても踊っても、胸にあるのは聖者さまのことだけ。

初めてお后さまの奴隷にならなかった人。初めて本当の意味でお后さまを見た人。

その癖お后さまを心から信じて、お后さまから去っていった人。

すっかり元気のなくなったお后さまを心配して、王さまは宴を開いてくださいました。

「后よ、其方のために宴を開いたぞ。

なに、案ずるな。聖者と約束したのは其方のみ。これは余が勝手にしたことよ」

「お后さま! どうか元気を出してください。あなたの望みが俺たちの望み。

さぁご覧あれ、今から国中の幼子の首を刎ねてご覧に入れます!」

「お后さま、わたくしたちの乳房を捧げます。料理長がステーキにしてくださいました。どうぞ召し上がってください!」

「お后さま! 父のはらわたでパイを焼き上げました。

こちらは息子の蒸し焼き、あちらは娘の活造りになります。足りなければ孫たちでシチューを拵えます。遠慮なく仰ってください!」

「お后さま、お后さま、国中があなたのご快復を祈っております」

「我らの命は一つ残らずあなたのもの! お后さま!!」

国中で自主的に繰り広げられる酸鼻極まる宴に、お后さまは感動して微笑みました。

ああ、なんて愚かで、無様で、滑稽で、愛おしい人間たち!

「ありがとう、皆さん。本当にありがとう!」

初めて心から民に感謝して。上の空で聞き流していた聖者さまのお言葉を、じっくりと思い返して。

お后さまは美女の皮を脱ぎ捨てて、天を衝く七尾の妖狐の本性を現しました。

妖狐が呼び寄せた雷雲が緑豊かな山を焼き払い、燃え上がる木々が空を粉塵で覆います。

七本の尾が都を薙ぎ払い、吹き荒ぶ瓦礫と石礫が一切合切を砕いて、灼熱の狐火がそのすべてを灰にします。

誰一人逃しませんし、逃げる者など一人もおりません。

誰もが王国を蹂躙する、爛々と燃える赤い眼の、月よりも白く燃え盛る、七尾の妖狐に見惚れました。

「お后さま! ありがとう! 手ずから我らを殺してくださるなんて、こんな名誉なことはありません!」

「ありがとう、ありがとうございます、お后さま! あなたの御御足に踏みにじられるなんて、生まれてきてよかった!!」

正気を失った民が、次々と巨大な狐となったお后さまの前に躍り出て、その脚や尾にすり潰されていきます。

「ああ、脚が、脚が、すまん、儂を置いていってくれ……」

「何言ってんだ、置いてくわけないだろ。

背負っていくよ。いっしょに行こう、お后さまの元へ!」

自力で歩けない老人や赤子も、誰かが背負って連れて行きます。

「ああ、お后さま、そんな、御自らいらっしゃるなど。

我らのような不忠者に、もったいないことです」

「申し訳ありません。病で動けず、皆先に行ってしまい……なのにまさか、お后さまの訪いを受けるなど。

嬉しゅう、嬉しゅうございます。お后さま」

取りこぼされた者も、お后の眼は見逃しません。

ひとりひとり、丁寧に、蟻の巣をほじくり返して一匹ずつ潰すように、自らの手で殺していきます。

* * *

燃え上がる山と空を見て、引き返した聖者さまが目にしたのは、灰の降り積もる焦土となった王国。

草も木も獣も人も、生きとし生けるものが残らず絶えた静寂の中、人の姿に戻り、七本の狐の尾を艶やかなドレスのように侍らせたお后さま。

「どうして、こんなことを」

愕然とつぶやく聖者さまの瞳が自分を映すのに、お后さまはうっとりと微笑みました。

「やっと、妾だけを見てくださいましたのね」

ええ、それが動機です。簡単なことでしょう?

生きとし生けるものを公平に慈しむ聖者さまの視線を独占するには、生きとし生けるものを皆殺しにするしかありませんものね。

「……悪魔め!!」

妖狐を退治すべく錫杖の切っ先を突きつけた聖者さまに、お后さまは喜びました。ええ、だって、戦っている間は、聖者さまの視線を独り占めできますもの。

永遠なんてほしくはありません。奴隷はもう要りません。

ほしいのはひとりだけ。ひとつだけ。あなたが全霊で妾を見つめる、このひとときだけ。

* * *

戦いは七日七晩続き、聖者さまはお后さまの尾を五つと半分討ち取って、ついに錫杖をその喉に突き立てました。

死してなお乙女の姿のまま、髪も残った尾も燃え尽きたような灰色になったお后さまの、夢見るような安らかな死に顔に、聖者さまは「どうして」と呻きます。

「どうして、妖狐の姿に戻らなかった。あの巨体で踏み潰せば、私などすぐに殺せたものを。

どうして、私の杖を躱すばかりで、私を殺そうとしなかった。爪も尾も狐火も、踊るばかりで掠らせもせずに。

どうして、私を見て、あんなに嬉しそうな顔をしたのだ。

今も、そんなに満足げに。どうして」

その無垢な頬に触れて、聖者さまは思います。

きっと、理由があったのだ。悪になった理由が。

生まれ方が、育ち方が違えば、生き方も、きっと違った。

そうでしょうか? そうかもしれません。

そう信じるのは愚かですか? そうかもしれません。

でも、とても美しいひとでしょう?

お后さまの喉の無惨な傷を、唯一残った宝珠とリボンで隠してやって、お后さまの本当かどうかも知れない名前を呼ぶと、聖者さまは祈りを捧げました。

「女よ。美しい獣よ。この国を燃やし尽くした、罪深き邪悪よ。

もしも叶うなら、己の名を忘れ、罪を忘れ、力も忘れ、己が何者であったのかも忘れて、新しい命になって生まれ変わりなさい。

天も地もそれを許さないだろうが、私だけは、それを赦そう。

女よ。きっと私に恋をしていた、善も悪も知らなかった命よ」

そう言い遺すと、力尽きた聖者さまはお后さまの隣の焼け野原に倒れ、そのまま息を引き取りました。

聖者さまは知りませんでした。自分が最期に捧げた祈りが、お后さまを憑神として蘇らせてしまうなど。

あるいは亡くなった王さまが、お后さまを繋ぎ止めるために儀式を行っていたのでしょうか。

わかりません。わかりません。すべては燃え尽きて灰の下。過ぎ去った過去の向こう側。

夜が明けて、舞い上がった粉塵が風に吹き散って、晴れ間から覗く陽射しが滅んだ国を照らす頃。

眠っていた灰色の髪の女は、パチリと目を覚まして起き上がり、伸びをしました。それから首を傾げます。

ここはどこなのか。わかりません。自分は誰なのか。知りません。

疑問をつぶやく言葉すら忘れて、女は傍らにある聖者さまの亡骸に気づきました。

これはなんだろう。とりあえず、お腹が減っていたので一口かじってみます。

びっくりしました。歯応えがあって、滋味があって、すごく美味しい。

夢中でムシャムシャ食べて、女は聖者さまの股にぶらぶらしているモノに気づきました。

これはなんだろう。とりあえず、自分の股には生えてなかったので生やしてみます。中々立派です。

満足して、女だった狐は首を傾げました。今の、どうやったんだっけ? わからなかったので忘れてしまって、狐はぶらぶら乳房と男根を揺らして立ち上がりました。

なんだか毛皮がないのが変な気がして、聖者さまから剥いだボロを適当に腰に巻きます。

聖者さまの亡骸は綺麗に食べ終えてしまいました。でも探せば、またこんな食べ物が見つかるかもしれません。

灰になった山に向かって、狐はぶらぶら歩いていきました。

山を越えると、遠くに海が見えます。

* * *

ご清聴、感謝いたします。

いかがでしたか? これが、これから起こる惨劇の理由です。

意に反して引き離された主人を、己を狩ろうとしている集団から取り戻す。

狐の本意、黒衣たちの真意、肝心の主人の正邪はさておいて。あの公明正大だけれど抜けたところのある聖者さまの基準では、それは応援すべき善なる行いです。

ゆえに、狐の封印はほんのいっとき綻びました。

後に残るは焼け野原。一切合切が灰燼に帰す運命。

ああ、けれど。何も知らずにお亡くなりになるのは可哀想ですから。

妾にも慈悲はあるのですよ。ご存知でしょう?

これは誰も知らない物語。灰になって燃え尽きた、いつかどこかの物語。

誰の耳にも届かない、知るひと亡き恋の物語。