暁にカササギ羽ばたき燃え尽きる

枝毛だらけのぱさついた白髪から覗く狐の耳が、伏せて音を遮る。二又に分かれた灰色の尾ごと身を丸めて、今は燐子と呼ばれている狐は、寂れた神社の軒下で夢を見ていた。

憑神に眠りは必須ではないが、燐子は要不要で物を考えない。眠りたいから眠る。犯したいから食べる。食べたいから殺す。人の形を取ろうと獣のまま日々を過ごす狐、それが燐子だった。

そもそも、燐子は自分が憑神だという自覚が薄い。記憶がないからだ。気がつけば人の姿で世をさすらっていた。

それがいつからか、なぜなのか。燐子は気にしないし、すぐに忘れてまた新しい日々を過ごす。

『君、随分と古い憑神みたいだけど、主人はいるのかな?』

そう、そんなことを言われたときもあった。

いつだったか、人の形をした狸が、燐子──そのときはまだ名前を失くした狐──に話しかけてきた。

『うん? まさか、自分が憑神だって知らない? 憑神のことも? それでよくもまぁ消えないでいたもんだ。よっぽど強い獣だったのかな。

ま、そのままだといくらなんでも消えちゃうから、適当に主人を見つけておいたほうがいいよ。って、人の言葉も話せないのか。意識が獣のままなのかな。

いいかい、こう言うんだよ。

「私の主人になって」。簡単でしょ?』

燐子がその言葉を鸚鵡返しに言えるようになったのを見届けて、狸は去っていった。

よくわからなかったが、燐子は、言われた通り、たまに人間に「主人になって」と頼むようにした。

『おお、おまえ、おまえ、顔を見せておくれ。

美しいおまえ。愛らしいおまえ。この世界で唯一美しい、おまえ、おまえ、おまえ、おまえ、おまえ、おまえだけが、私の目には美しい』

でも、主人はすぐに壊れた。どうやら燐子の主人になると、他の人間の顔がおぞましくなるらしい。

例外はある。家族の顔は普通に見えるようだ。所帯持ちの主人は独り身の主人より長持ちしたが、それはそれで面倒が起きた。

『あなた! あなたのせいで、あの人はおかしくなってしまった。

あなたさえいなくなれば、きっと……!』

どちらの場合も、燐子は美味しくいただいた。男が多かったと思う。燐子に見惚れるのは男のほうが多かったし、燐子も男のほうが食いでがあって好みだった。

主人を得ると、確かに自分の存在が大地に根付く感覚がした。だから面倒でも、燐子はときたま主人を得ることにした。

あのときも。

* * *

最近お気に入りの寝床によく来る童らが、今日は一段と騒がしい。

伸びをして、狐は様子を見に行くことにした。いつもは隠れているが、今日はたまたま小腹が空いていた。

童は肉の量が少なくて食いでがないし、食べると騒ぎになって面倒くさい。肉は柔らかいが、狐は硬いほうが歯応えがあって好みだった。

だから滅多に、食うことはなかったのだが。

「オラっ、中間テスト1位だからって調子乗ってんじゃねぇぞ!」

「はぁーい、御開帳ォ──」

「ぎゃははははっ、スメラギツネのチンチンちっちぇぇぇぇえ!」

「うわクッせ、ケツちゃんと拭けてねぇんじゃねぇの?」

「あ? なんだよ、おま……ぇ……」

ゲラゲラ笑っていた童が、拝殿から現れた狐を見て訝しみ、揺れる乳房に視線を吸い寄せられて、赤らんだ。

狐の見目は、人間の雄にとって抗いがたく蠱惑的らしい。童であっても雄は雄。ごくりと喉を鳴らして股間を膨らませる様子は、成熟した雄と変わらない。

だが。童らが囲んで地面に押さえつけた男子に、狐は興味を惹かれた。

見た目は色白の、どうということもない子どもだ。後ろ髪はうなじに届くほど、前髪は目元が隠れるほど伸ばしている。上半身は他の童と同じ装いだが、下半身は何故か脱いで、まだ毛も疎らな恥部を陽に晒している。

いや。脱いだのではなく、脱がされたのか。近くに放られた穿き物と靴から、男子と同じ匂いがする。

好みの匂いだ。狐はにんまりと笑った。舌舐めずりして決まり文句を唱える。

「タスケテ」

小首を傾げてしなを作る。こうすると雄が寄ってくるのを、狐は知っていた。言葉の意味はよくわかっていなかったが。

童らの動きが鈍いのに、狐は言葉を繰り返した。最初は誘いに乗ってこなくても、繰り返せば寄ってくるか逃げるかする。

果たして。童の一人が、へらりと笑った。

「なんだ。白痴かよ」

「ってか痴女じゃね? どうする? ヤッちゃう?」

「いや、ヤるって……。ゴムねぇし」

緊張を孕んだ目配せと、互いの出方を窺う沈黙は、指を鳴らす弾んだ声で解けた。

「イイこと思いついた! スメラギツネとヤラせようぜ!」

「!! ヒデちゃん、それっ、イイ! ナイスアイデア!」

童らの目が好奇に輝く。

地面に這いつくばらせた男子の足を開かせて、提案した童が狐の腕を掴む。

「おい、こっち来いよ。助けてやるからさ」

にこりと笑って、狐はその童に接吻した。

はしゃいでいた童らが動きを止めて目を丸くする。その視線を浴びながら、狐は童の唇を舌で割り開き、歯列をなぞって幼い舌を自分の口内に引きずり込んだ。

ジュルジュルと熱っぽい音が響く。舌を味わって飲み下し、唇を重ねたまま、狐は痙攣した童を石畳に押し倒した。

手探りでズボンとかいう布切れを破く。飢えはもう抑えきれないところまで来ていた。

「おっ、おい、スメラギツネとヤラせるんじゃなかったのかよ……」

見守る童の声は掠れて小さかった。

聞き流してようやく顔を離すと、狐は腰のボロ布を外して、己の逸物を衆目に晒した。

涎を垂らして天を衝く赤黒い男根が、陽光を浴びて照り輝く。太い幹に浮かぶ血管が青黒く脈打ち、生臭い熱気を童の脚に滴らせた。

「へ? え? ちんこ? デカぁっ!?」

「え? え? 男??」

男ではなく半陰陽だが、狐はそれを説明する言葉も意志も持たなかった。

艶やかな華のある顔、張りのある形の良い乳房にくびれた腰、しなやかな女そのものの狐の股間は、雄の陽根と雌の女陰を両方備えている。

そして狐は、陽根で獲物を犯すのが好きだった。勃つと腕より太くなる逸物で獲物を貫くと、快楽と食欲が合わさってツバが湧き出る。

その衝動に逆らわず、狐は童の脱力して緩んだ尻穴に、慣らしもせず逸物を挿入した。

硬く張り出た雁首が、童の肉を引き裂きながら奥へ突き進む。流血した粘膜が滑りを良くし、収縮した腸壁にキツく締め上げられ、狐の口角が喜悦に持ち上がった。

二又に分かれた尾──片方は毛先だけ紅葉色に色づく灰色の尾、もう片方は半ばで断ち切れて灰色一色の尻尾を揺らして、赤い空を仰ぐ。狐の頭に生える耳も背中の尻尾も、童らには見えていない。

彼らに見えるのは、痴女だと思った女が突然仲間にキスしてきて、実は男で、仲間をレイプし始めた、理解しがたい光景だった。

悲鳴は上がらない。何が起きているのか、頭が受け入れられない。

誰も動かない。自分が今何を見せられているのか、言葉にできない。

狐が腰を揺さぶり、天を仰いで心地よさげに吠えて、ズルリと血塗れの逸物を仲間から抜いて、立ち上がって、ようやく、彼らは狐の唇に赤い血が滴っているのに気づいた。

「なぁ……ヒデちゃん、死んでね?」

狐に犯されていた童は、最初の接吻で舌を食いちぎられていた。

だらりと開いた口から、固まった血がドロリと垂れる。最期の本能で膨れていた童の陰茎が精を垂らしてペタリと萎れ、見開いたままの眼球が、焦点の合わない視線を仲間たちに向けた。

「「「「うっっっわぁああああああああああ!!!!!!」」」」

ようやく悲鳴を上げて、童らが散り散りに逃げていった。恐怖に竦んだ足取りは鈍い。

笑って、狐はまず一番遅かった童に足を引っ掛けて転ばせた。隙だらけの首を踏み折って、次。

悠長に振り向いた童がいたので、その腹を爪で裂く。石畳にこぼれる内臓を見下ろして叫んでいるのを放って、次。

跳躍して逃げる背中に飛び乗る。踵から背骨が折れる感触が伝わってきたので、痙攣しているのを放って、次。

躓いて転んだのがいた。顔を上げた先に回り込むと、割れた額から血を流して泣きじゃくり始めた。

「ごめっ、ごめんなさっ……助けて、ごめんなさい!

死にたくない死にたくない! お願いします、お願いします、殺さないで!!」

ポケットとかいう切れ込みから、金属の板と革の包みを出して、狐に捧げてくる。

「こっ、これ、スマホと財布です! 好きなだけ、好きなだけお金あげますから、だから、ぁっ」

ぺしっとスマホと財布とやらをはたき落として、狐は童を押し倒した。食べられないものに興味はない。

この童で逃げた獲物は最後だから、じっくり食べようと決めていた。

「ぁっ、ぁ……は、ふー……ぅっ、おか、おかあさん、おかあさん、おかあさん」

ズボンを剥いで、足を持ち上げる。童は従順に足を開いた。従えば命だけは助かると、そう信じて。

「いだっ、ぁ゛……ゔっぼぇぇぇっえ゛っ……

あ゛。ふ、ぎゅっ……ゔ……ゔゔ、っゔゔゔゔゔ」

尻穴に挿入される苦痛で嘔吐して、童はボロボロと声を押し殺して泣き始めた。いじらしく石畳に爪を立て、頭を擦りつけながら耐え忍ぶ。

吐瀉物の酸っぱい臭いがする。嫌いではない。狐は気持ちよく豪快に腰を振った。

生臭い血の味。糞便の混じる腸の苦味。硬い骨。口に絡む髪や体毛。邪魔な布。どれも狐を阻むには至らない。

人の肉は甘く、涙が塩辛くて美味しい。とりあえず食べて、いらないところは後で吐けばいい。

二度目の射精を終え、引きずり出した童の心臓を咀嚼して、狐はひとまず満足した。夕暮れを浴びて、恍惚とした笑みが赤く彩られる。

服を剥がれ体のほとんどを啄まれた死骸から、血と糞と精液に汚れた逸物を引き抜く。適当に汚れを振り落とすと、狐はまだ食べていない死体を数え始めた。

それでようやく、最初から逃げず、怯えもしなかった男子がいたのを思い出した。

「………」

男子は素足を晒して石畳にへたり込んだまま、呆然と虚空を見ていた。頬は紅潮して汗ばんだ額に長い前髪がくっつき、隙間から覗く右眼が潤んで熱を灯している。半開きの口が接吻を待ち望む仕草に見えて、狐は男子への興味を思い出した。

この男子は最初からそうだった。狐に怯えず、それでいて何が起きているかわからぬふうでもない。狐に見惚れているような表情だが、狐が狩りを始める前ならともかく、狩りをした後でこの表情は珍しい。

そもそもこの男子は、目が見えていないようだった。つまり彼が頬を染めているのは、狐の見目ではない。狐自身ですらないかもしれない。

狐に見惚れながら、狐を見ていない、盲目の男子。

その光を映さない黒々とした視線が、狐の肌を掠めた。

男子の剥き出しの幼い陰茎が勃ち上がって、フルフルと露を垂らしている。狐は食い気より惹かれるものを覚えた。

尻尾を揺らして石畳を歩く。狐は意識していなかったけれど、貴婦人のように優雅に、花嫁のようにしずしずと。

座り込んだ男子の前に跪き、その顎を指で持ち上げ、ささやく。

「あたしの主人になって」

「……えっと、僕が、君の? 逆じゃなくて?」

男子が何と言っているのか、よくわからないまま頷く。人の言葉に興味はない。

けれど、男子が頷き返すのを見て、これからは覚えてもいいかもな、と狐は感じた。

日が暮れていく。ポタポタと雨が降り始める。空は晴れているのに。石畳を雨水が伝い、血を洗い流してふたりの出逢いを祝福する。

夜の空気がぬめりを帯びた、血生臭い春の出会いだった。

* * *

意識に引っかかるものを感じて、燐子は目を覚ました。

燐子。あの男子──光輝が付けた名前。自分の名というものを意識するのがおかしくて、笑う。

身を起こす。首に巻かれた紐と喉元に結ばれた珠がちらりと揺れる。朽ちた拝殿から外に出ると、夕暮れの陽射しが目に入った。

今さっきまで見ていた夢は、すでに彼女の頭から抜け落ちている。見える景色は、いつもと同じ。あちこちの石畳が割れて、砂利で煤けた、寂れた神域。

だが、空気が変わっている。二又の尾を揺らして、燐子は舌舐めずりをした。自分を窺う視線を、鳥居の向こうから、森のあちこちから、周囲すべてから感じる。

これは、狩りだ。

自分がその標的になっていることに高揚を覚え、爪を研いだ燐子に、四方八方から矢が降り注いだ。

『こちら七番隊。目標の確保に成功した。健闘を祈る。

よし。これで偽装完了っと……うん? 不味いな」

神連から奪った無線で偽の報告を終えた男──恐らくは燐子の同類で、名乗りを信じるなら十五という狸──が立ち止まり、光輝を背中から下ろした。

その隙に、光輝は大きく息を吸い、酸素の濃い山の空気を肺に染み渡らせた。背負われてここまで来たが、しがみついているだけでも結構疲れたので、正直助かった。山の中は涼しいが、十五の背中に密着していたせいで体に籠もった熱が汗を滴らせる。

燐子のいる廃神社へは通い慣れているので、本来なら光輝一人でも行ける。だが、神連とかいう連中がうろつき回り、神社に繋がる道が工事中(十五曰く神連の偽装工作)で封鎖されている今、迂回して獣道を突っ切るしかない。

当然そちらにも神連の監視があるが、十五に被せられた羽織が人目を誤魔化してくれている、らしい。

肩に羽織った布を撫でる。風通しよくサラリとして手触りはいいが、特別なものは感じない。効力が失せるから脱がないようにと言われ半信半疑だったが、実際、何度か感じた人の気配は光輝たちに気づかず通り過ぎていった。

神連と十五がグルになっている可能性も考えたが、光輝の耳は神連の反応に嘘を感じなかった。十五のほうは、手を繋いでいなければ存在を疑うほど無音で、胡散臭さを差し引いても信用できなかったが……それを言えば、そもそも光輝が信用する他者は、燐子しかいない。

汗が引いてきて、十五が気にしているのが何か、気にする余裕ができた。

上のほうで、光輝たちに気づいていない神連が話をしている。

「四番隊は狸のほうを狩りに行くって?

大丈夫なのかよ。今回はヘルメスさんもいないんだろ?」

「ばぁか。俺たちはあの呪祖蛇だって殉職者ゼロで倒したんだぜ?

はぐれ狐一匹くらい、部外者なしで倒せなくてどうすんだよ」

それを聞いて、十五がバリバリと頭を掻く。

「しまったなぁ。あっちも今日やるのか……どうしようかなぁ。

一応見届けるって約束したんだよなぁ。でも楽しいのは絶対こっちだし……」

「……あの、狸、って」

「ん? ああ、私のことじゃないよ。別の狸。

でも参ったな。あっちも気になるけどこっちも気になる。体が二つほしい……んんん、ん?」

突然、十五が何もない方角を気にし出して、光輝は戸惑った。そろそろ出発してほしいのだが。

さっきまで葛藤していた十五の声に喜色が混じる。

「ふーん、ふーん、なるほどねぇ。なら、こっちは後で聞けばいっか!

ごめん光輝くん。私ちょっと用事できたから、こっからは一人で行ってくれないかな?」

「はい?」

突然梯子を降ろされ、光輝の作り笑いが崩れた。十五がバンバンと肩を叩いてくる。

「大丈夫大丈夫、サポートはするからさ。

はい、プレゼント」

十五が光輝に被せた羽織をしっかりと結んだ。

「権能に加えて幻術もかけたから、私から離れても日が暮れるまでは人目を欺けるはずさ。

これが通じない相手もいるけど、邪魔しないよう頼んでおくから大丈夫」

「まっ、待ってください。僕、目が……」

説明を求めるのは諦めて窮状を訴える。

羽織の効力が確かなら神連には見つからないが、光輝ひとりで知らない道を通って廃神社に行くのは無謀だ。

「ああ、全然見えないんだっけ。

うーん、なら……素質はあるか。ほいっ」

目蓋に何かを貼られた。薄い、紙のような。御札?

「ッッッッ──!!」

火花の散るような衝撃に、光輝は咄嗟にうずくまり口を抑えた。叫ばなかったのは重畳、地面に爪を立て、頭の中に氾濫する『景色』に歯を食いしばる。

光輝の目は生まれつき光を映さない。だから、視界というものを光輝は持ったことがない。

では今、眼前に渦巻く『光』は何なのか。これが光でいいのか。それも光輝にはわからなかった。

「うん、さすがあの狐の主人。やっぱり見鬼ができるようになってたね。ちょっと見えすぎなくらいかな?」

「けん、き?」

「霊視のこと。霊感のほうがわかりやすいかな?

厳密には視覚じゃないから、君には違うふうに『見えてる』かもね」

わからない。札といっしょに眼前の光が剥がれて、朧な光が現れる。手のひらの感覚と合わせて、これが地面の輪郭だとわかる。草が生えていて、虫が這っていて、落ち葉がある。それぞれに、光の明度が、彩度が違う。

恐る恐る顔を上げる。他とは『色』の違う光が、光輝を見下ろしている。これが十五という狸だと、本能が察した。

常人ならば視界に囚われて、目に映る景色の変化にしか気づかなかったかもしれない。だが、盲目を他の感覚で補っていた光輝は、新たに芽生えた感覚に没入した。

頭のてっぺん、背中の正面、足下の先に広がる景色が、全部わかる。大気より地面のほうが、地面より虫のほうが、虫より木のほうが、木より人間のほうが、人間より十五のほうが、色が濃く、光が強い。

ポロポロと、涙があふれた。何も映さない双眸からあふれる塩水が頬を濡らす。衝撃か、混乱か、痛みか、感動か、光輝にもわからない。

「どこへ行けばいいかはわかる?」

言われて地面の起伏を辿る。

山の稜線の先に、他の何より力強く、色濃く、美しい光がある。

「燐子」

あれが彼女だと、本能が察した。落としていた白杖を拾い、立ち上がる。

制服の袖を引っ張って、頬を拭う。

「ありがとうございます。大丈夫です」

「よしよし。物の輪郭くらいはわかるようになったと思うけど、霊気の薄い無機物は見えづらいと思うし、うっかり転落死しないよう気をつけて」

ちょっと笑顔が引き攣ったが、大丈夫だ。ついさっきまで過ごしていた暗闇に比べたら、この雑多な光の中で山を歩くなど、あまりに容易い。

「じゃあ、これデっ!?」

そう思って歩き出した途端に、地面に隠れていた木の根に躓いてしまい、光輝は咄嗟に白杖を地面に突き刺した。

転びかけた姿勢のまま赤面する。羞恥心などというものがまだ自分に残っていたのかと呆れるが、立ち止まってる余裕などない。

姿勢を正してしっかり十五の羽織を被り、白杖で地面の輪郭を確かめながら、光輝は頬が熱いのを無視して歩き出した。

「そういうわけだから、この子を手伝えとは言わないけど、邪魔はしないであげてねー」

背後の十五が、笑いを含んだ声を張り上げる。神連が聞き咎めないのを見るに、何か対策しているのだろう。だが、なら、誰に向かって言っているのか。

十五の輪郭が、何もないはずの茂みを指差した。

「もし邪魔したら、お仕置きしちゃうぜ?」

光輝にもわかるくらい、鳥肌を立てて渋面になった気配がした。それでようやく、茂みに気配を融かして潜んでいた誰かに気づく。

気にはなったが、十五の警告に従いこちらを邪魔する気はないようで、視線は感じるが追ってくる気配はない。

この感覚も、他の感覚と同じように欺かれることがある。肝に銘じて、慣れない『視覚』に翻弄されながら、光輝は山腹にある光を目指し杖を握った。

(嘘だろ。呪文もなしに縛られた……)

茂みの中で、暁月は思うように動かない体に歯軋りした。

神連が狐狩りを敢行するというので、美夜に言われて様子を見に来ただけだったのだが……《偽装》の権能で皇 光輝を隠している十五を見つけて、隠形しながら神連に通報、する前に、十五に見つかって片手間に呪いで縛られてしまった。

「いやいや、虎の子の呪具を使い潰してるよ。じゃなきゃ準備もなしに憑神を呪うなんてできないってば」

「下山するんじゃなかったのかよ」

当たり前のように気配もなく後ろに現れた十五に、暁月は舌打ちした。十五が暁月の影に刺さった短刀(いつの間に投げたのか)を抜いて、ようやく口が動かせるようになる。

「暁月くんへのお願いが済んだら下りるよ」

「それを僕が聞かないといけない理由は?」

「ちゃんと暁月くんにも得のあるお願いだよ。

神連には知らせずに、光輝くんがこの狩りでどんな顛末を辿るのか見届けて、後で私に語って欲しい。

叶えてくれたら、私はこれ以上何もしないで山を下りるよ」

「脅迫じゃないか」

ここで暁月が無理にでも神連に通報しようとすれば、十五は力ずくで暁月を黙らせるだろう。戦う力のない暁月に抵抗するすべはない。

「そんなことないって。知ってるでしょ? 私は約束は守るよ」

「おまえが詐欺師なのも知ってるぞ」

自然と距離を詰めた十五に顔を覗き込まれ、暁月は渋面で後ずさった。

十五に無理やり霊感を目覚めさせられたようだが、皇 光輝はただの中学生だ。戦場に辿り着けても身を危うくするだけで、神連の脅威にはならない。

十五が光輝を戦場に向かわせたいのは、そのほうが盛り上がりそうだから。それだけ。神連の邪魔をしたいわけでもなく、狐の味方をしたいわけでもなく、ただ面白い出来事を目にしたいだけ。

それだけだとは思うが、人を騙すのが生きがいのこの狸は、地雷原を安全地帯と誤認させるのが滅法上手い。先程の十五の独り言を思い出して、暁月は鎌をかけた。

「急がなくていいのか? 約束は守るんだろう?」

「うん。じゃ、お願~い」

あっさりと十五に背を向けられて、暁月は拍子抜けした。遠ざかっていく帽子を見送りながら、改めて神連に通報しようとして、端末がないのに気づく。

(は?)

懐を探る。紙が一枚出てくる。短く一言。

『約束守ってくれたら中身見ずに返すよ』

「あっっっの野郎!!」

叫ぼうとした声は掠れていた。メモ用紙の裏が声封じの呪符なのに気づいて破り捨てるが、傷んだ喉はすぐには治らない。

この呪符も相当に強力なものだろう。出し惜しみ無しの妨害に、暁月は耳を澄ませた。

聴こえるのは皇 光輝の足音だけ。山道を隈なく監視しているはずの神連が、いなくなっている。

(光輝少年を連れ込むルートに、事前に人避けの呪いを仕込んでやがったな)

神連の目を盗んで悪さを成功させる手腕はさすがの古狸だが、感心できる状況ではない。皇 光輝を追いかけるか、結界の外に出て神連を探すか。迷っている時間はない。

「あああもうっ」

早足で暁月は光輝を追いかけた。こういうときは、死んだときの後遺症で走れない自分が怨めしい。

霊感が芽生えたばかりのはずの光輝が山を登る速度は意外と早く、暁月が追いつけるかも微妙だった。

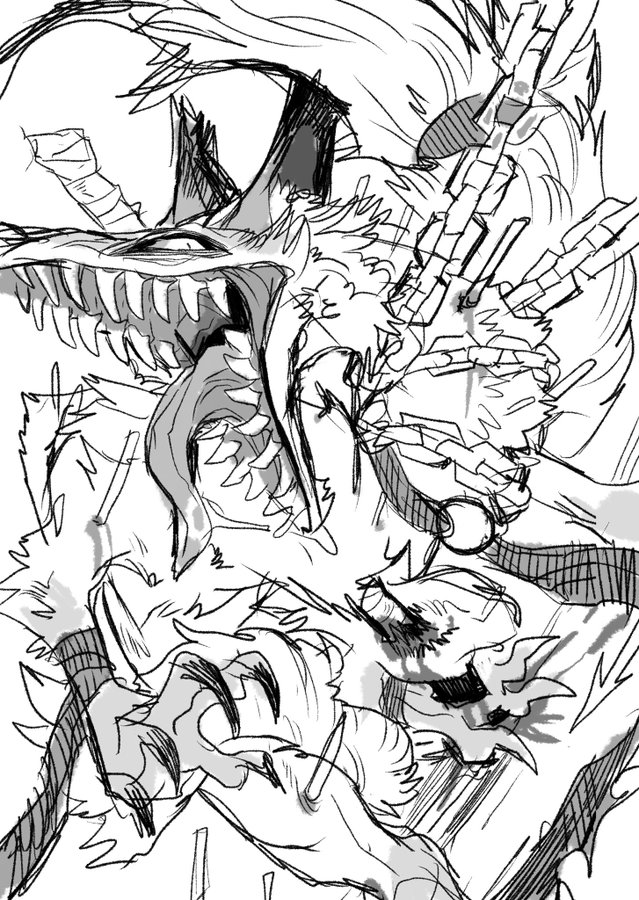

四方から降り注いだ矢が空を切った。

石畳を蹴り尾を旋回させ、燐子はすべての矢を躱し、防ぎ、叩き落とした。

「手を止めるな! 当たらずとも射線で動きを阻むんだ!!」

前線指揮を任された黒衣が声を張り上げる。

この矢は憑神ムゲンとその主人である刀鍛冶の工房に頼んで用意してもらったもの。呪いを含んだ毒に浸した鏃を、人の手で弓を引き絞り射ることで、神経を灼く呪いを強めている。掠めただけで激痛が走るはずだ。

なのに、あの狐はまるで踊っているようだった。白い脚が艶めかしく躍動し、しなやかな腕が旋回するたびにへし折られた矢が石畳に散乱する。うねる尾の毛皮は分厚く強く、何度か矢が命中しているのに一つも刺さらず弾かれている。

「んー、飽きた」

楽しげに笑っていた狐が、白けた眼で指揮を預かる黒衣を見た。

息を呑む暇もなく、その爪が黒衣の喉元へ迫る。

「深夜! 今だ!!!」

深夜の仮の主人となっている男が叫んだ。その声に釣られた狐が振り返る。

(ちがう)

すんでのところで、狐は頭上に迫った影を躱した。

矛を手にした深夜が、そのまま戦場を突っ切り高く舞い上がる。

「トリィ? っふぎゃん!?」

突然脚を引っ張られて転びそうになり、燐子は慌てて踏ん張った。左の足首に、見えない鎖が巻き付いている。

特注のガラスの鎖。深夜にしか見えない無色透明の拘束具が、燐子を吊り上げようとピンと伸びている。

(軽い?)

左足を後ろに退く。抵抗なくあっさり引っ張り返せて、燐子は困惑した。

急降下した深夜が燐子の横を通り過ぎ、ガラスの鎖が白い首に巻き付いた。

「ぐぇっ」

人体を模倣している以上、脳に血が巡らなければ憑神とてダメージは受ける。

さしもの燐子も首を絞められる衝撃で足首を吊り上げられ、無様に転倒した。引っ張り上げられた左足が顔の横に着地して、雌雄を備えた恥部が露わになる。

それに目を奪われるものなど、この戦場に存在しない。

「キング! 頼んだ!!」

「うむっ」

指揮官に応え、角の生えた巨漢が槍を投擲した。砲弾のように飛んだ剛槍が、狐の右脚を貫き地面に縫い留める。

狐の咆哮が戦場に響いた。

「ギャォオオオオオオンっ!!!!!」

「今だ!!」

「臨兵闘者皆陣烈在前!」

「社に眠る古き神よ、今ひととき蘇り、汝が寝所を荒らす賊に鉄槌を!」

「急急如律令!!」

神社を囲む黒衣たちが一斉に術を起動させる。石畳に刺さった無数の矢が光を発して陣を成し、燐子に雷が降り注いだ。

燐子の体から、力が抜けていく。矢が降り注いでくる。無傷の尾を巻いて頭を、半分の尾を挟んで股が傷つけられるのは防いだが、それで手詰まりだった。

脚が動かせない。腕に、胸に、腹に鏃が刺さって、そこから煮えたぎる油を流し込まれたような痛みが染み込んでくる。

腕が動かせない。無色透明の鎖が、宝珠を避けて喉に食い込む。普段であれば頭を振っただけで引きずり下ろせる軽い鳥に首を締め上げられ、視界が暗く滲んでいく。

(光輝が見えてる景色って、こんな暗闇?)

朦朧とした思考が場違いな連想をして、燐子はうっすらと微笑んだ。

トドメだ。そんな声が聞こえてくる。

「燐子!!!」

いないはずの声に、燐子の意識が覚醒した。

(光輝?)

「っっっ射撃中止!!」

「狐の主人? 確保したはずだろ、七番隊は何してたんだよ!?」

矢の降り注ぐ神社の石畳に、突如として現れた少年──皇 光輝に、神連が騒然となる。

目の見えない男子中学生が、神連の目を掻い潜ってどうやってここまで来たのか。

考えている時間はなかった。電撃を浴びて焦げた羽織を靡かせ、白杖を手に、盲目の少年が狐に駆け寄る。

ガラスの鎖で首を絞められ、あちこちに矢が刺さり、右脚を槍で貫かれた狐の姿が見えているかのように、まっすぐに。

光輝は燐子の肩に触れて、叫んだ。

「僕を、た」

「確保ォォォ!!!」

誰より早く駆けた黒衣が、横から光輝を掻っ攫った。深夜の仮の主人の──深夜の、今の行きずりの主人が亡くなったら、次の主人になると公言している──熱血漢が、少年を戦場から逃がそうと、光輝を抱えてひた走る。

男の肩越しに、光輝は離れていく燐子を視た。白杖が転がっていく。羽織が飛んでいく。矢の刺さる石畳が、ふたりを隔てる永遠になる。

「トドメだ!!」

指揮官の号令に、黒衣たちが再び雷を落とそうと構える。

相棒の心意気に応えようと、深夜が更に高く飛ぶ。

キングが二本目の槍を構える。

燐子が、離れていく光輝を見つめて──

「それはだめ」

灼沸する白き闇が顕現した。

「ギャォオオオオオオンっ!!!!!」

「今だ!!」

「臨兵闘者皆陣烈在前!」

「社に眠る古き神よ、今ひととき蘇り、汝が寝所を荒らす賊に鉄槌を!」

「急急如律令!!」

神社を囲む黒衣たちが一斉に術を起動させる。石畳に刺さった無数の矢が光を発して陣を成し、燐子に雷が降り注いだ。

燐子の体から、力が抜けていく。矢が降り注いでくる。無傷の尾を巻いて頭を、半分の尾を挟んで股が傷つけられるのは防いだが、それで手詰まりだった。

脚が動かせない。腕に、胸に、腹に鏃が刺さって、そこから煮えたぎる油を流し込まれたような痛みが染み込んでくる。

腕が動かせない。無色透明の鎖が、宝珠を避けて喉に食い込む。普段であれば頭を振っただけで引きずり下ろせる軽い鳥に首を締め上げられ、視界が暗く滲んでいく。

(光輝が見えてる景色って、こんな暗闇?)

朦朧とした思考が場違いな連想をして、燐子はうっすらと微笑んだ。

トドメだ。そんな声が聞こえてくる。

「燐子!!!」

いないはずの声に、燐子の意識が覚醒した。

(光輝?)

「っっっ射撃中止!!」

「狐の主人? 確保したはずだろ、七番隊は何してたんだよ!?」

矢の降り注ぐ神社の石畳に、突如として現れた少年──皇 光輝に、神連が騒然となる。

目の見えない男子中学生が、神連の目を掻い潜ってどうやってここまで来たのか。

考えている時間はなかった。電撃を浴びて焦げた羽織を靡かせ、白杖を手に、盲目の少年が狐に駆け寄る。

ガラスの鎖で首を絞められ、あちこちに矢が刺さり、右脚を槍で貫かれた狐の姿が見えているかのように、まっすぐに。

光輝は燐子の肩に触れて、叫んだ。

「僕を、た」

「確保ォォォ!!!」

誰より早く駆けた黒衣が、横から光輝を掻っ攫った。深夜の仮の主人の──深夜の、今の行きずりの主人が亡くなったら、次の主人になると公言している──熱血漢が、少年を戦場から逃がそうと、光輝を抱えてひた走る。

男の肩越しに、光輝は離れていく燐子を視た。白杖が転がっていく。羽織が飛んでいく。矢の刺さる石畳が、ふたりを隔てる永遠になる。

「トドメだ!!」

指揮官の号令に、黒衣たちが再び雷を落とそうと構える。

相棒の心意気に応えようと、深夜が更に高く飛ぶ。

キングが二本目の槍を構える。

燐子が、離れていく光輝を見つめて──

「それはだめ」

灼沸する白き闇が顕現した。